文/翁嘉妤

城市發展從不是一蹴可幾。從空地荒草到高樓林立、機能成型,新興重劃區想要成熟,往往需時十年以上。有的迅速翻紅,有的多年仍難起步,關鍵差異在哪裡?

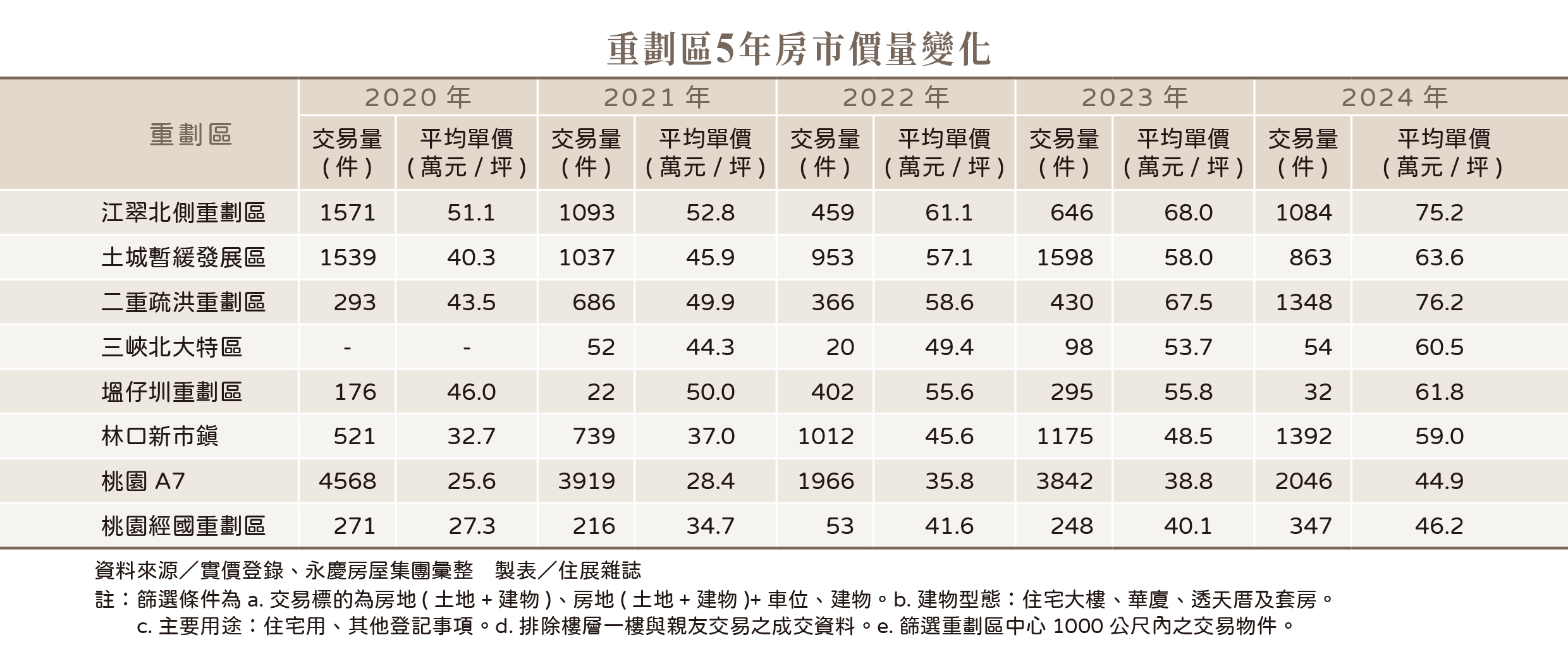

《住展雜誌》彙整過往案例與專家觀點,拆解重劃區從「地圖」邁向「生活圈」的關鍵推力,

並揭示當前相對具潛力的區域,助民眾看懂房市機會,不再只憑想像。

走在城市邊界,從熱鬧商圈步入冷清街道,燈火逐一熄滅,車聲漸遠,空地傳來幾聲犬吠──這樣的場景,正是尚未發育完全的重劃區縮影。許多習慣都市便利的民眾,或許未曾察覺,那些唾手可得的公車與商家,其實都是城市經年累月建構出的成果,從來不是理所當然。

目前全台仍有多處重劃區等待發展,但進程顯著不同。為何有的區域房價飛漲、店家雲集,有的卻人煙稀少?房產專家張欣民直言:「人進不來的地方,重劃區就不會成長。」真正能驅動一區發展的,從來不是美好藍圖,而是實際進駐的人口。

正因如此,「人潮進不進得來」,往往就是一區能否長大的關鍵分水嶺──而這從來不是一夕之間的事,而是有跡可循的演化歷程。

張欣民指出,重劃區發展常見分為三個階段:第一階段,超商進駐,象徵基礎機能出現,已具初步發展前景;第二階段,星巴克等連鎖品牌開始進場,顯示生活機能擴張;第三階段,大賣場與超市陸續開業,代表區域進入快速成長期,房價亦將水漲船高。

有趣的是,戶外停車格也能作為重劃區的另類發展指標。張欣民觀察到,發展初期多為免費使用,至中期改為計次收費,最終則會轉為計時收費,顯示人潮逐漸穩定聚集,「快速成形至少需10年,慢則2、30年,若無人口留下生活,即便政策與交通再完善,也難以催生機能。甚至有開發到一半,被建商放棄而影響發展的區域案例。」

五項底層架構,決定重劃區成敗關鍵

這些看似瑣碎的現象,其實透露出重劃區成長的規律。從商業進駐、交通可及性,到人口是否落腳、產業是否支撐,皆深刻影響區域的發展速度與方向。

那麼,一個重劃區究竟要具備哪些條件,才有機會從荒地真正長成城市?《住展雜誌》歸納出五大核心結構──就業、交通、機能、地理與規模,這些條件彼此牽動,缺一不可。唯有在齊備之下,才能引發正向循環,吸引人口定居與建商投入,加速推進成熟生活圈的形成。

為驗證這套成長公式的實務作用力,本刊進一步梳理多個代表案例,有的因缺乏誘因而長期停滯,有的成功翻紅,也有新興重劃區正處於等待臨界點的關鍵時刻。

高鐵無力帶動,彰化特區成冷清站點

高鐵彰化站周邊,曾被視為重大交通建設將帶動區域起飛的範例。然而,自2015年通車以來,人口與機能始終未見起色,遠雄建設雖曾砸下逾億元購地,卻於三年內全數退場;如今高鐵已到站,區域仍止步不前,反成為全台最冷清的站點之一。

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔指出,根本癥結在於「就業機會缺乏」。根據戶政統計,彰化縣近三年人口減少逾3萬人,未來兩年甚至可能跌破120萬人大關;青年人口外流嚴重,尤其二林、北斗等地以農業為主,無法支撐穩定就業,導致生活機能無法累積,重劃區長年停滯。

黃昭閔強調:「有高鐵不代表房市會好,重點是人能不能留下。」缺乏就業機會的地區,即便交通建設領先,也終究無法帶動真正的城市成長。

不過,重劃區的命運並非全然一致。只要關鍵條件逐步到位,即使曾經沉寂多年,依舊有機會轉折翻紅,林口新市鎮便是一個典型案例。

林口從冷門翻紅,靠的不只是等待

一度被戲稱「野狗比人多」的林口新市鎮,如今已是逆轉成功的代表。該區自1968年核定發展,歷經數十年推進緩慢,主因包括地形複雜、幅員過大及距離市區遙遠,致使開發意願與進度皆受限。直到林口長庚醫院進駐,穩定提供醫療就業人口,加上政府推動限期容積獎勵政策,吸引建商回流,開發齒輪才真正啟動。

遠雄領軍的造鎮計畫,也在此基礎上進一步推動區域活化。隨著大型商場、超市、連鎖品牌被吸引進駐,生活機能逐步齊備。尤其,機場捷運通車後,快速銜接雙北,並串聯龜山工業區、華亞科學園區,產業聚落因此成形,龐大就業機會使得人口開始穩定遷入,啟動正向循環。

對此,張欣民總結:「即便荒地50年,只要關鍵誘因到位,仍能創造爆發式成長。像是桃園A7、經國重劃區,以及新北的土城暫緩發展區,也都有類似脈絡。」

竹科支撐新竹關埔,用人潮撐起商圈

而在短時間內快速成形的案例中,新竹關埔可說是最具代表性的典範之一。靠著新竹科學園區超過17萬名就業人口,以及鄰近高鐵與車站的交通優勢,關埔從啟動到進入成熟階段僅花費約20年。

之後,隨著Costco、迪卡儂、大型連鎖餐飲等商場陸續插旗,以及校園設施持續擴建,該區正邁向最終的開發成熟期,不僅吸引新竹家庭購屋,亦展現「人」與「交通」雙引擎推動區域成熟的加乘效應。

借力舊市區機能,江翠北側異軍突起

相對於林口與關埔仰賴產業與交通驅動,也有重劃區因緊鄰舊市區,得以「借力使力」快速崛起。國立台北大學不動產與城鄉環境學系特聘教授彭建文指出,舊市區發展多年,機能已達飽和,加上土地釋出困難,因此重劃困難度更高,此時,若鄰近舊市區的新興區塊能搭上「成熟機能」的順風車,有機會快速被市場接受。

江翠北側便是此類代表。由於鄰近板橋中正路、四維兩大商圈,擁有良好交通與教育資源,發展僅約15年即進入第三階段,現已成為北市外圍置產族群熱門選擇,「如果說就業機會是開啟重劃區發展的一個起點,那麼鄰近舊有市區,便會是得天獨厚的優勢。」彭建文說。

然而,光有地理優勢與規劃藍圖,仍難保證發展成效。在重劃區的現實進程中,「交通」是否真正到位,往往成為關鍵分水嶺。

落入美好藍圖陷阱,是重劃區共業

雖然每個區域條件不盡相同,但放眼市場,仍可看見一些重複出現的「誤判路徑」。最常見的,莫過於將藍圖當成現實。許多民眾在購屋時,容易被未來建設話題吸引,卻忽略這些計畫是否真的具體化、時間表是否落實。以輕軌、商場或大型公園為例,從宣布到動工甚至完工,往往歷時數年,甚至無疾而終。

此外,還有一種誤區,是「誤信熱度」──只因某區預售紅單搶手、媒體報導頻繁,就認為該區有潛力,但往往忽略了這些熱度背後是否真的有就業與機能支撐。唯有深入拆解底層條件,才能看出這些「熱」是短期炒作,還是真正具備長期支撐力。

重劃區紙上交通,難敵落地開發需求

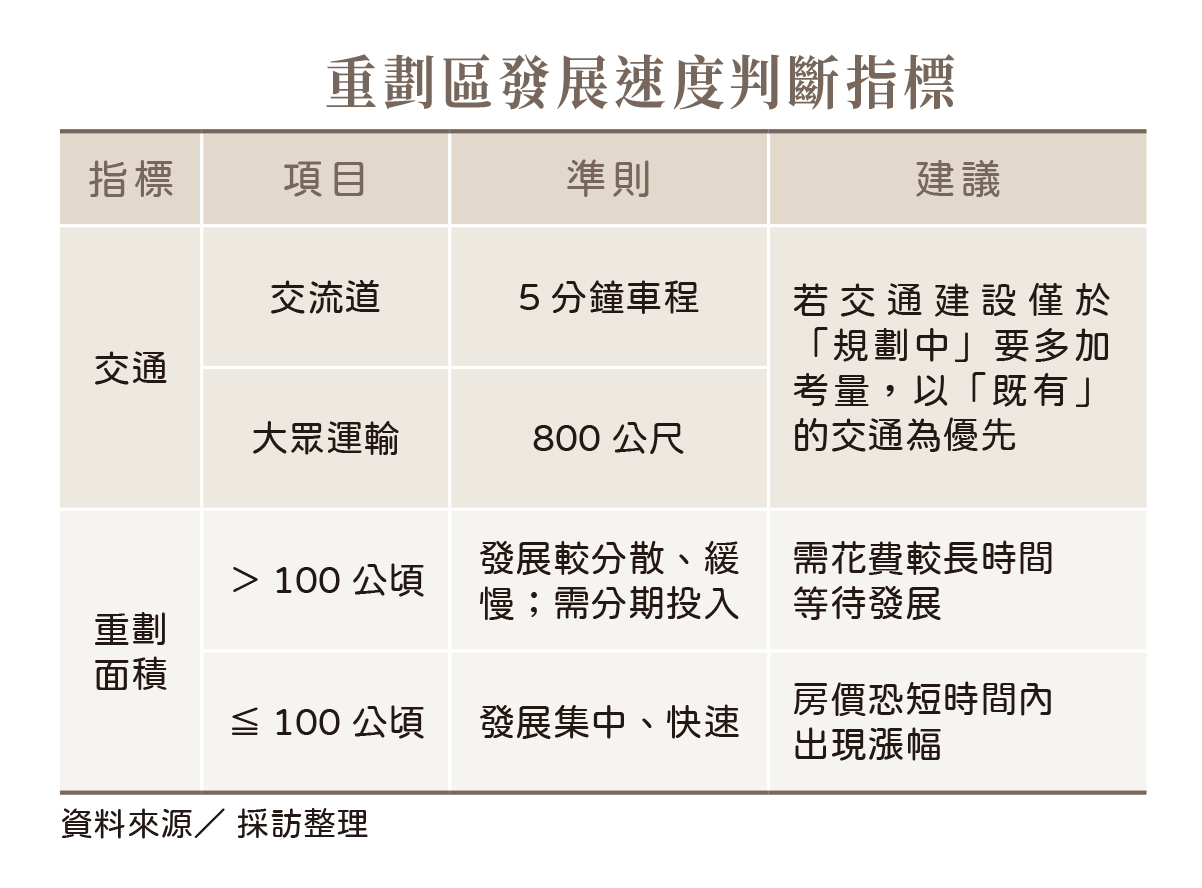

許多重劃區條件不差,卻因交通規劃遲未落地,導致發展裹足不前。根據本刊觀察,若開車五分鐘可達交流道、步行800公尺內有捷運站等大眾運輸系統,將有明顯優勢。反之,若交通系統仍停留在「紙上談兵」的評估階段,難以讓民眾建立信心,購屋與投資也會延後觀望,發展自然緩慢。

同時,發展面積的大小與公共設施、學校的同步興建,也將直接影響重劃區的推動速度與整體連貫性。面積在100公頃以下者,因開發範圍集中、建設節奏可控,進程相對順利;反之,規模超過100公頃的大型重劃區,常因基礎建設需分期投入、行政程序繁瑣,容易出現「東一塊、西一塊空地」的片段式開發現象,導致生活機能難以聚焦、人口無法有效聚集。

此時,若能由政府率先啟動核心基礎建設,將有助整合資源、加速生活機能聚焦,為大型重劃區注入關鍵成長動能。

塭仔圳面積,仍待交通到位

然而,在政府尚未啟動核心建設、交通條件尚未到位的現況下,不少大型重劃區已顯現發展瓶頸。其中,塭仔圳便是一個具代表性的實務案例。

塭仔圳重劃區基地面積接近400公頃,為新北市規模最大,未來將由原工業用地轉型為住商混合區;原本緊鄰新莊舊市區,可望借力原有生活機能,但整體進程卻因交通可及性與建設時程未明,至今發展仍面臨不小挑戰。

目前該區雖鄰近捷運中和新蘆線的輔大站,以及機捷A5、A6兩站,但由於站點皆位於邊緣地帶,對區內交通助益有限。為補足機捷服務斷點,政府雖規劃增設A5a站點,但截至目前僅止於規劃階段,不確定性仍高。

至於輕軌系統方面,五泰輕軌雖於2023年通過可行性研究,現正進入綜合規劃階段,車站位置仍有變數。相較之下,泰板輕軌進度更是落後,僅處於地方說明階段,連可行性評估都尚未完成。

整體而言,塭仔圳重劃區的交通建設仍處於未定之中,對於人口聚集與機能啟動的實質推動力,仍存不小變數;但在其他區域,已有明確時間表與重大建設推進中的新興重劃區,展現出更具可預期的發展節奏。

A21環北重劃區,有望複製A7經驗

桃園的「A21環北重劃區」便是一例。首案預計2025年底公開,區域緊鄰中壢舊市區,可承接既有生活機能;同時又坐落於機捷A21站旁,並將銜接預計2026年通車的中壢捷運綠線,未來將大幅強化對台北、新北與中壢核心的通勤連結。若搭配重大建設與開發案陸續進場,極有可能複製桃園A7重劃區的成功經驗,吸引中壢飽和人口向外遷移,形成穩定居住人口結構。

新和重劃區,南科就業紅利潛力股

南台灣的發展焦點,則集中於台南新市的「新和重劃區」。該區位置緊鄰台南科學園區,地理位置得天獨厚,是名符其實的「南科第一排」,在南科目前已有超過9萬名就業人口,未來預計達12萬人的強勁就業支撐基礎下,有不小機率復刻新竹關埔重劃區的發展速度。

雖然交通配套中的深綠線捷運尚處於可行性評估階段,未來進度未明,但若參照新竹關埔的發展軌跡,新和有望憑藉科技就業人口的剛需買盤,逐步累積生活機能,完成「自我支撐」。

城市會不會長大,要看人願不願留下

從彰化的沉寂,到林口、關埔的逆轉,再到塭仔圳、新和、A21等新興區域的等待與推進,這些案例已不斷證明,重劃區是否「長得快、長得穩」,不只取決於建設時程或地價起點,更關鍵的是背後支撐城市生長的底層邏輯是否健全。

我們看到,有的地方雖鄰近高鐵站卻少有人居住,有的地方歷經數十年空轉後終於迎來轉機,也有區域藉由人口紅利與舊市區動能快速成形。重劃區從不是被規劃就會成功,而是當人、產業與機能真正交會時,才會開始「長大」。這正是本刊長年觀察市場脈動後,想要提醒購屋民眾的判斷準則──別只看熱度、交通圖、建設話題──而是應該觀察當地是否真能讓人留下生活?是否已具備讓一個家庭安身立命的現實條件?

每個重劃區,都是一場關於時間、選擇與生活的賽局。下個會長大的區域,未必是最早起跑的,而是最能留住人的那個。對購屋者而言,與其迷信藍圖與熱度,不如觀察那些正在發生的細節──是否有人口穩定遷入?學校是否穩定招生?品牌商家是否願意進場?這些,或許才是真正顯示區域成長力的生活徵兆。

《住展雜誌》創立於1985年,是全台第一家房產媒體

擁有最豐富且即時的預售屋、新成屋資訊

以上文章未經授權,禁止擅自轉貼、節錄

官方網站:www.myhousing.com.tw

FB粉絲團:www.facebook.com/myhousingfan