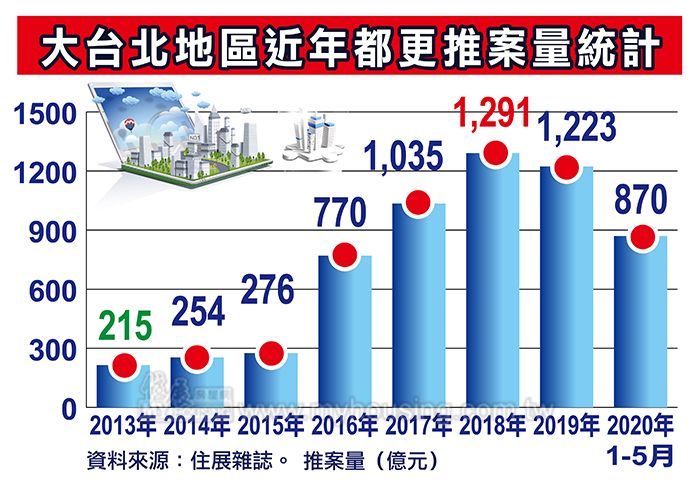

【文/惟馨周報】據住展雜誌統計,今年前5個月為止,北台灣各縣市新建案每戶住宅平均總價大多比去年同期上揚,僅新北與宜蘭地區下滑。若以淨增總價計,以台北市增加最多,今年前5個月每戶新房子比去年同期貴約521萬元(以開價計,其他縣市同)。若以年增幅度計,則以基隆市平均貴約37%最多。住展雜誌研發長何世昌表示,隨著國內房價持續反彈,再加上新建案市場由首購逐漸轉向換屋,單價上揚與坪數放大的情況下,新房子平均總價愈拉愈高,買新建案是「早買早享受,晚買沒折扣」。

北市總價拉高 一戶竟要5千萬元

住展雜誌統計資料顯示,台北市今年前5個月新建案可售戶數共2,523戶,總案量約為1,273.38億元,平均每戶總價約5,047萬元,比去年同期的4,526萬元高5百多萬元,意味著入手北市新房子的門檻變得更高了。

何世昌指出,北市今年大多數行政區每戶新房子總價落在3千多萬至6千萬之間,購屋環境相當嚴苛,首購族若是沒有家族長輩資金奧援,想在北市買新房子是難如登天。不過,少數區域如萬華、文山等地因房價相對較低,且建案規劃的坪數偏小,總價壓在2千萬元以內,較適合首購族入手;其中,萬華區平均每戶總價最低,僅約1,667萬元,另文山區則約為1,962萬元。

年增幅最大的基隆市,今年前5月新建案每戶住宅平均總價約1,156萬元,比去年同期增約3百餘萬元,年增幅高達約37%。何世昌分析,基隆新房子總價飆高的原因與房價上漲關係不大,主因是大樓、透天產品比重高低的影響;去年前5月基隆新建案絕大多數是大樓,但今年同期透天的比重拉高,而透天厝總價動輒1,500萬以上,所以拉高了平均總價。

新竹今年每戶新房子平均總價約1,290萬元,比去年同期增約2百萬元,年增幅約18.6%,增幅僅次於基隆。桃園每戶新房子平均總價則由去年的1,127萬,今年拉高到1,226萬元,年增幅近9%。

何世昌分析,除了基隆市以外,台北市、桃園市與新竹地區新房子總價走高,主因是房屋單價持續上漲,建案開高價的情況更加普遍,且今年釋出的新建案規劃坪數放大,也是總價帶高升的關鍵。

特殊房型拚場 新北總價微降

至於新北市與宜蘭地區,則是唯二總價滑落的地區。新北市今年前5月新建案每戶住宅平均總價約1,636萬元,較去年同期略減21萬元,年減約1%。宜蘭則由去年的983萬元降至851萬元,年減逾13%。

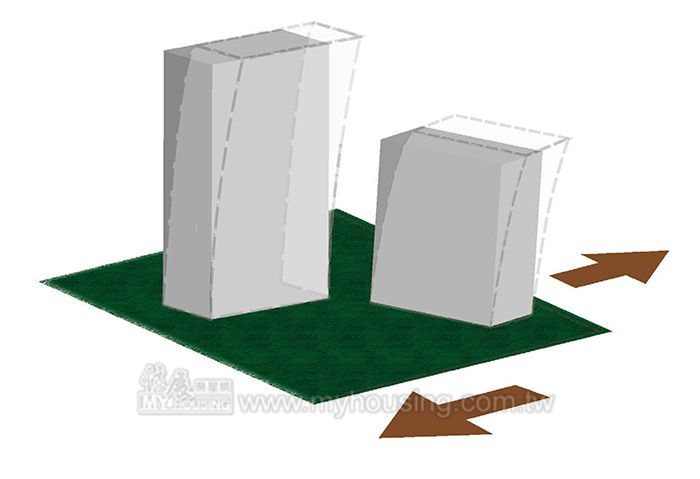

新北市每戶新房子總價微降,並非是房價下跌,而是與「迷你宅」蔚為風潮關聯性較大。何世昌進一步指出,新北市是北台灣「迷你宅」最大的產地,尤其重劃區更為常見;重劃區因建案數量多,業者為了拚最低總價,把坪數越切越小,藉由縮小坪數來降低總價以求順銷,像十幾坪作兩房、二十幾坪隔三房這種「迷你宅」建案成為普遍現象,總價比較不易飆高。

宜蘭總價下滑較多的關鍵,是因為高總價透天厝成交速度緩慢,近來大量出現低總價的公寓、透天產品,低總價的公寓多在5百萬元以內,低總價透天則落在6百萬元至1千萬元之間,2千萬以上的高總價透天供給量變少,所以總價才會降那麼多。

囤房稅打假球 奢談居住正義

【文/住展房屋網】應該是為回應稍早時代力量等第三勢力黨團相關提案,工商時報17日社論做出了《囤房稅無助於(實現)居住正義》的標題與結論。但是,這樣的評論只說對了一半;事實是,如果按照現在的囤房稅版本,居住正義當然遙遙無期。

住展房屋網企研室很早之前就說過,現行的囤房稅,從雙張當初確定家戶第四戶才課徵(加重稅率),就註定了根本有名無實;說難聽點,就是在打假球!須知,對應(付)這樣的囤房稅制,有錢人只消找人頭或另立新戶登記(產權),就可輕鬆規避,大概只有建商(餘屋)難以規避(因此大力反彈)。同理,現在時力所推版本,其實仍和雙張版大同小異;如果不能針對真正閒置的房屋,或個人持有兩戶以上採計累進稅率,一切都是空談。

但該篇社論有一點沒有說錯;如無其他政策工具配合,一直只操作囤房稅,那就是民粹。目前看來,無論是哪一個政治勢力,確實都(刻意)把(房產稅改)重點放在囤房稅,或者房屋稅上。但房價不合理飆漲,很大原因出在土地上;只處理房屋稅(稅基及稅率),卻忽略不看土地之公告現值及公告地價,也等於在打假球。

再回到囤房(稅),最近內政部提出自家統計資料指出,持有三戶以上者僅占整體空屋的7%,另有近六成則是僅持有1戶。但是,基於資產族規避囤房稅(或其他持有稅)的方式頗多,會使得官方資料根本無法呈現真相,就更別說現在的房屋自有率,是用房屋(物),而非人為衡量基準,這樣更讓官方的房地產統計完全失真。

該社論又說,囤房稅對壓制(平抑)房價無實際效果,但這樣的說詞實則為詭辯。光只靠囤房稅或加重房屋稅,確實不可能做到平抑房價;房價漲跌是很多因素交錯造成,要使其合理化,不可能光靠稅制(改革),還須有最基本(礎)的資訊透明化、對等化做後盾,甚至還須廣泛提供公共及社會住宅,從供需面上給予民眾更多選擇,而不會因為租不到、租不起,沒有其他選擇,而被迫背負高於自身經濟能力的房價。

該社論的確也認為,需有更強調行政手段,一方面增加供給(社宅),另方面杜絕炒作;但住展房屋網企研室感到遺憾的是,該文沒能點出,整體房市最大的問題所在,那就是預售市場。

事實是,最近房市投資(機)風氣死灰復燃,表面上是低利和氾濫資金造成,但如果沒有預售屋(如紅單買賣)配合,短線操作者仍難以施展;就更別說民進黨的實價登錄假改革,完全視預售屋為無物,但從房價操弄到短線炒作,幾乎都是靠預售市場撐起。如此這般,能不處理面對這塊黑色地帶嗎?