空氣,本來是最不需要計價的資源,如今卻成了影響你選房、甚至房價走勢的關鍵籌碼。

2024年,台灣高達75%的PM2.5監測站超標;同一時間,宜蘭員山的清新空氣吸引了台北通勤族搬遷,板橋雙子星的高密度生活圈則以政策治理維持優勢。空氣品質維護區持續擴張、老舊車輛加速退場、建商提前布局,一張以「呼吸」為界的房市地圖,正在台灣悄悄重繪。

問題是,這張新地圖上,你我的家還在宜居圈內嗎?

文/朱福山

今年是台灣邁入非核家園的第一年。8月23日,一場攸關國家能源政策的公投落幕,儘管核能去留的爭論仍在政治、電力與國安領域延燒,但對多數民眾而言,最直接的影響,已從能源議題轉向空氣品質。

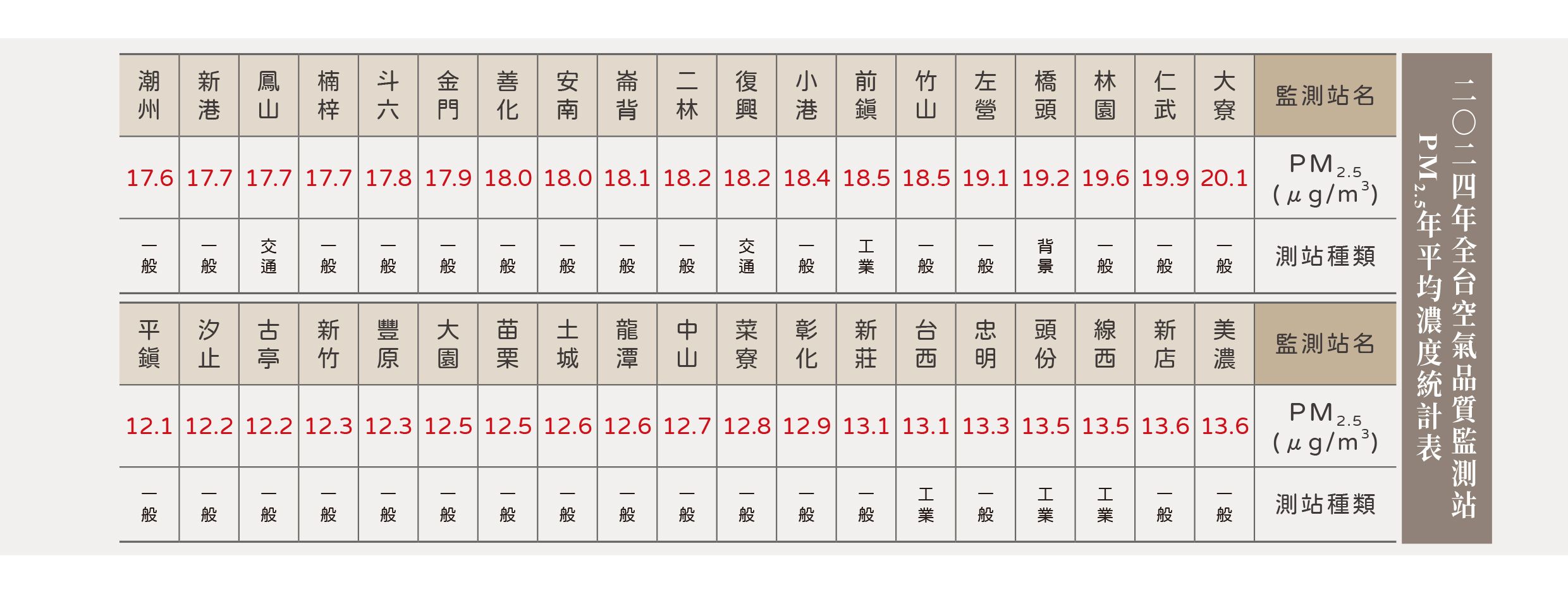

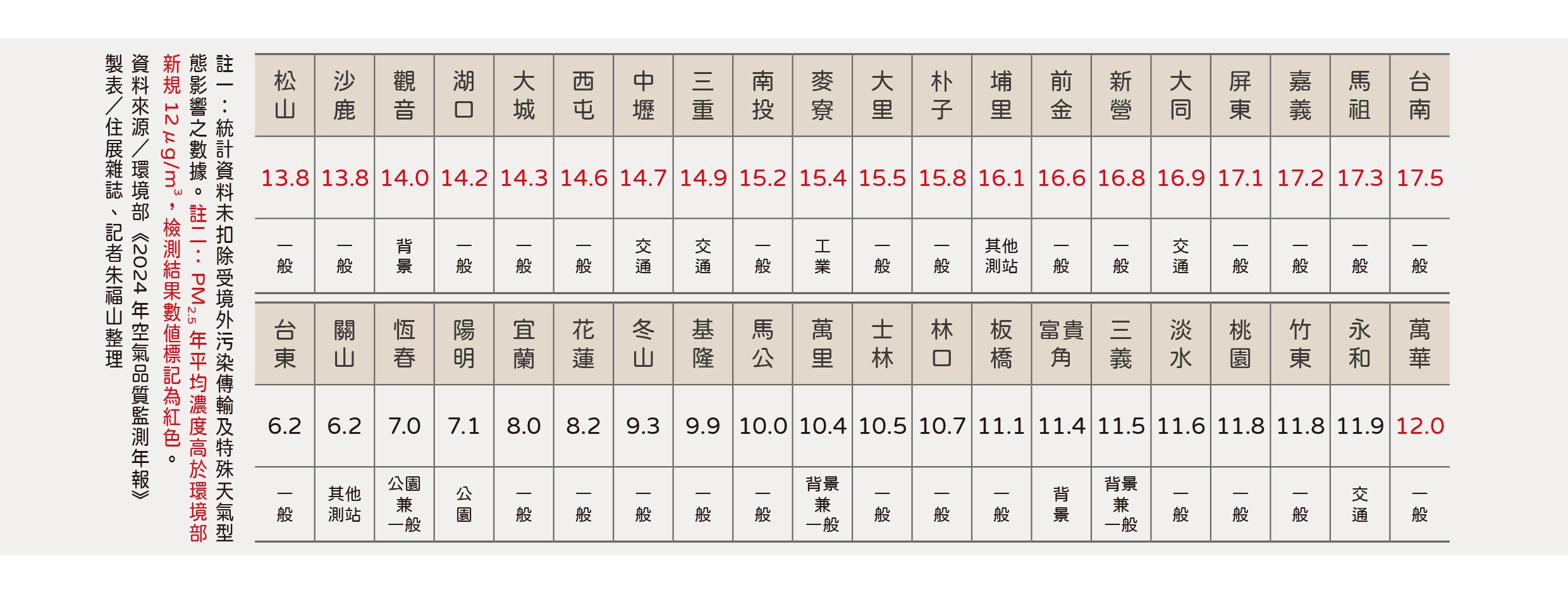

廢核後,再生能源尚未全面接手,火力全開的發電廠加深了空污疑慮。此次公投領銜人黃士修直言:「肺腺癌是國人癌症死因之首,燃煤電廠排放的PM2.5(細懸浮微粒)責無旁貸。」根據環境部《2024年空氣品質監測年報》,全國78個以PM2.5監測站中,僅19站達標,高達75%的監測站超標,其中近六成、46個為「一般」監測站,在在顯示空污已滲入日常呼吸之中。

空污防治過去多停留在工業區與單點管制,如今政策正走進住宅巷弄、學校、醫療設施等生活場域。《住展》爬梳資料後發現,空氣品質治理不僅是公共衛生議題,更開始改變購屋者的選擇邏輯與房市版圖。

個案映照:台北人的空氣選擇

39歲的小許原本在台北蛋白區尋找套房,但坪數小、單價高,加上長期鼻過敏,始終下不了決定。轉為自由接案後,他將目光轉向宜蘭員山——空氣清新、腹地寬敞,過敏症狀明顯改善。雖然通勤距離增加,但國五與未來高鐵設站的規劃,讓他的生活與工作仍能平衡。

根據宜蘭縣政府統計,近年PM2.5年均值已連續五年達標,AQI年均值已達到良好等級;員山鄉人口成長率達6.85‰,外溢居住需求清晰可見,成為台北通勤族與親子家庭的新興選項。小許的選擇,不只是個人偏好,而是房市新訊號:空氣品質正逐漸成為購屋者評估生活條件的重要指標。

空污變健康議題,兩族群敏感

住商不動產企研室執行總監徐佳馨觀察到,這樣的轉變正在擴散,尤其在兩個族群中尤為明顯:一是年輕的準父母世代,二是高齡或患有慢性疾病的退休族。

對年輕人而言,空污不再是「大人家的事」,而是與過敏、備孕、養育小孩等生活細節息息相關的健康課題。她說:「很多人可能自己就有過敏,或擔心孩子出生後要在什麼樣的空氣裡長大。」至於退休族,則多半在已有病症或療養需求下,轉而尋求空品條件更友善,最好還有醫療資源的區段。

政策進場,空維區走入生活圈

根據瑞士空氣品質監測公司IQAir以PM2.5年均濃度為標準,統計出全球空污最嚴重地區的《2024全球空氣品質年報》,台灣空氣品質從2023年的第45名降至第54名,已連續兩年落在橘色提醒等級。衛福部公布的十大死因中,多項慢性病與長期空污暴露相關。

這股關注度也反映在日常消費行為中。恆隆行協理高愉勛指出,2024年台灣清淨機市場銷量約44萬台,較前一年成長12.1%;市場銷售額達41億元,年增9.4%,今年迄今的銷售走勢依舊向上。這些數字背後,顯示空污與健康議題已深入家庭決策,並成為生活型態調整的重要推力。

隨著健康意識的提升,空污來源也在改變——環境部長彭啟明指出,老舊柴油車與機車等未達標的移動污染源已超越工廠等固定污染源,成為日常空氣品質的重要威脅。

這正是空氣品質維護區(簡稱空維區)政策推行的背景。依據《空污防制法》第40條,空維區劃設特定管制範圍,目的在於保護學童、長者、病患等敏感族群免受高污染暴露,常見於學校、醫院、觀光景點、轉運站等人流密集地帶。

其核心作法是限制或禁止高污染排放車輛進入,例如未符合排放標準的柴油車、機車等,並搭配車牌辨識、告示牌、警示燈號與路口稽查等手段執行。部分縣市也結合定期稽查、民眾檢舉獎勵與空品監測數據,適時調整管制強度,讓空維區不只是法規名詞,而是落實在日常交通動線與生活環境的空氣保護網。

雙北領航,空維城市成形

目前全台空維區已達84筆,其中七都就占了將近六成,計48筆。從過去僅針對交通樞紐、工業區與敏感設施的劃設邏輯,如今進化為以生活圈、行政區為單位。

最具代表性的例子,是新北市的「雙子星空維區」,涵蓋轉運站、捷運、商辦、住宅與學校的高密度複合生活圈,由初期的「雙站空維區」擴張而來。

新北市環保局空氣品質維護科長邱庭緯向本刊表示,實施一年後,該區PM2.5年削減量約11噸,NOx(氮氧化物)削減620噸,區內電動公車使用率從7%提升至25%,顯示交通管制與區域治理確實有效。

空維×機能,疊加才有想像

空維區的存在,並不會自動轉化為房價優勢。徐佳馨指出:「單一的空維區,對購屋者吸引力有限,但如果它疊加了學校、醫院、公園、捷運,甚至是低碳示範區,那就會成為不同族群間優先考量的生活選項。」

環境部今年五月發布的《空氣品質政策白皮書》也指出:「下一步應擴及住宅區、學區、生活圈、戶外市場等」,讓空維不再只是管制熱點,而是整合社區治理、通勤網絡與城市設計的「一加一組合」公式。

在採訪與資料分析中,《住展》歸納出七都現行及預告中的空維區,有四種具觀察價值的典型組合,作為「空維 × 生活條件」的新解讀方式。

▶️ 全空氣品質維護區總整理 ◀️

【空維區×成熟住宅區】

新北板橋、台北大安

第一類,是最能體現政策與居住品質交會的「成熟住宅區型」空維組合。

以新北市板橋為例,從「雙站空維區」起步,已升級為涵蓋府中、板橋、新埔三大捷運站的新板特區,即「雙子星空維區」,集轉運站、商辦、住宅與學校於一體,是空維政策由點擴面、深入生活機能的典型範例。

邱庭緯指出:「不論是純住宅或住商混合區,新北市將朝2030年全市空維化邁進,並規劃於2026年公告樹林、新店焚化廠,以及雙北橋梁空維區。」這意味著空維政策已從防堵手段轉化為生活治理的核心系統,政策效益將實際覆蓋居民日常。

台北市副市長張溫德則透露,年底將公告大安區為全台首座「行政區級空維區」,並計畫在2030年與新北市串聯成「雙北空維城市」。台北市空污噪音防制科長邱天安補充,這將以整區治理涵蓋住宅巷弄、學校、醫療設施,從車流控制進一步進化為守護敏感族群與居住健康的生活網絡。

【空維區×高科技園區】

新竹竹科、台南南科

第二類,是產業與空品管理並行推進的「高科技園區型」空維組合。

新竹以縣市協力為起點,劃設跨區域的「竹科空維區」,涵蓋園區及其物流、通勤交通廊道,為周邊清大學區、竹科住宅與關埔重劃區提供空氣防護屏障,首次將高耗能、高移動的產業型聚落納入空品管制機制。

南台灣的台南市,則率先預告「全市大型工業區納入空維區」,範圍涵蓋永康、南科、新營、柳營等地,並預計2027年全面實施。首波送審的南科與樹谷園區,周邊緊鄰善化、新市、新和等住宅密集地段,落地可行性高。台南市環保局股長蔡燦宇表示:「空維區策略已從防堵工業污染,轉為涵蓋人流密集生活圈,未來將邁向全域空品治理。」

▶️ 全空氣品質維護區總整理 ◀️

【空維區×都市示範場域】

台中水湳、中央公園

第三類,是結合低碳願景與城市戰略的「都市示範場域型」空維組合。

台中水湳與中央公園與大規模綠帶重疊,後者部分區域更納入「低碳示範區」,構成「空維×公園×低碳」的三重治理架構。此地段推案密集,綠建築與高價住宅聚落成形,成為都市永續發展的展示平台。示範區建案須於交屋前完成部分充電樁安裝、專戶電表設置,並符合最新消防標準,真正做到「交屋即用」的綠能配置,有別於僅預留管線的普遍做法。

據悉,已有建商超前部署,全面預留停車位充電管線,反映政策與市場接軌趨勢。陸府建設副總經理蔣海芃指出:「這樣的城市空間設計與制度框架,在短期內未必直接反映在價格上,但對重視健康與生活品質的購屋者來說,是明確的加分選項。」從長遠來看,未來這類配備或將成為建案規劃與品牌競爭的重要訴求。

【空維區×潛力生活圈】

台南成大、桃園A7、高雄鹽埕

第四類,是正在浮現的「潛力型生活圈型」空維組合。

台南成大周邊同時擁有空維區、醫療資源與完整學區,吸引親子與置產族目光,隨著公共設施到位,成為兼具發展動能與健康環境的新興標的。

桃園A7長庚醫院一帶,則已針對物流與醫療車流進行空維治理,未來若能延伸至住宅與學區帶,有望發展成「交通節點×醫療支撐×空品防護」生活圈。

而高雄鹽埕與駁二藝術特區,則是在學童密集與觀光人潮交會的舊城區,建構初步空品防線。若再納入周邊社區與文創聚落,未來可形成「在地生活× 觀光治理」的雙軸示範區,結合空品改善與城市更新的雙重意涵。

▶️ 全空氣品質維護區總整理 ◀️

不是話題熱,看誰願意治理

這些「空維區×機能」的組合,正在重新劃定城市邊界,也讓購屋者的選擇模式出現變化。人們的關注焦點,已從單純追逐推案熱點或熱門話題,轉向評估哪些地方有長期治理的決心與能力,以及哪些環境更適合長住、安心呼吸。

這股轉向,也反映在購屋者的價值排序中。從板橋雙子星的成熟範式,到台中中央公園的治理實驗,再到桃園A7、台南成大、高雄鹽埕的潛力布局,徐佳馨指出,空氣品質議題正逐漸成為購屋分水嶺——一端是重視親子成長與長輩照護的生活型態,另一端則以通勤便利與機能完整為優先考量。

建商加入,制度治理才是王道

從建商端來看,也開始將空維區納入開發思維。蔣海芃坦言:「講環境綠化不難,但如果能搭上制度治理的脈絡,那才是生活品質的真實保證。」

他指出,像中央公園這種低碳示範區內,未來若能與社區設計、生活機能整合起來,將會是一個具影響力的市場方向,即使短期內市場不見得買單,長期來看,這將成為都市高品質生活的基礎條件之一。

下一站不看利多,靠空氣說話

空維政策的角色,正從單點管制轉變為城市治理的骨幹。當地方政府願意投入資源、整合交通與社區機能,空品防護便能覆蓋住宅、學校、醫療設施,形成真正的生活網絡。

未來,若空維能延伸至更多住宅區與通勤節點,並結合建商的綠能設計與社區治理誘因,將有機會構築「空品× 城市設計×健康照護」的三重架構。購屋時,人們看重的不只是地段或機能,更是城市在長期治理上的承諾與誠意。

空氣品質,正快速成為衡量城市信任度的關鍵指標;在房市競爭愈發激烈的時代,能將空氣品質納入長期承諾的城市與社區,才有機會贏得人口與市場的雙重信任。

延伸閱讀》

空污壓境1/廢核後購屋邏輯大轉彎 北客轉向宜蘭尋好空氣

空污壓境2/84處空維區大洗牌 大安、竹科、A7誰是下一波房市黑馬?

空污壓境3/建商撞上空維政策 從綠色噱頭到居住真功夫

總編輯/徐珍翔

製作人/林喬慧

文/朱福山、魏敬軒、黃信安

視覺/鍾宜珊

數位媒體/張寧育

圖/PEXELS 視覺創意合成示意