近年偶有外牆結構體損壞造成泥塊或磁磚剝落事件,追究原因,多為建築年齡超過30至40年,受地震、氣候影響導致粉刷層與結構體剝離,或是早期施工未依標準施作所致。然而,磁磚卻常被誤認為問題根源,長期背負「磁磚雨」的污名。

事實上,磁磚本身是最穩定且耐久的建材。問題的核心出在「施工品質」與「檢測制度」的不完善。為此,台灣陶瓷公會支持主管機關內政部國土管理署研議將外牆飾材納入「建築物公共安全檢查申報制度」,建立定期檢測與評估機制。同時,建議所有承攬磁磚工程的公司工班負責人,須具備勞動部勞動力發展署核發的「泥水(面材鋪貼項)技術士丙級以上證照」,以確保現場人員具備專業知識與實作能力。

此外,公會也推廣《磁磚工程施工指南》,作為業界共同參考的專業依據,從材料選用、基層處理、黏著劑選配、縫隙設計到後期保養,全程標準化,讓施工品質得以量化管理。唯有制度、施工與檢測並行,才能真正守護建築安全。

國際標準借鏡:專業化是防止意外的關鍵

以日本為例,外牆磁磚屬於「特定建築外裝工程」,施工人員須通過國土交通省認可之「防水・磁磚貼付工技能士」資格考試,並定期回訓更新。日本亦設有《建築基準法》第12條定期檢查制度,要求外牆超過一定高度或年限須委託具資格的檢查技師進行安全檢測。這套制度大幅降低了外牆剝落事件的發生率。

歐洲亦重視標準化施工與品質認證。以德國DIN 18515與歐盟EN 12004黏著劑標準為例,明確規範了磁磚外牆系統的材料性能、施工方法與氣候耐候測試條件,並要求工程師及技術人員需具備專業執照。歐洲城市外牆磁磚常見於高層建築與歷史建物修復案中,其耐久與安全皆源自制度化的專業施工管理。

這些國際經驗顯示,「專業資格+制度監管」是保障建築安全不可或缺的雙軌基礎。

科技石材的進化:安全與美學的結合

台灣磁磚製造技術已全面邁入數位化時代。透過高精度的數位噴墨與高溫燒結技術,磁磚不僅能精準複刻天然石材、木材甚至金屬質感,更結合奈米科技,具備抗菌、自潔、隔熱、防滑等「智慧功能」,因此被譽為「科技石材」。

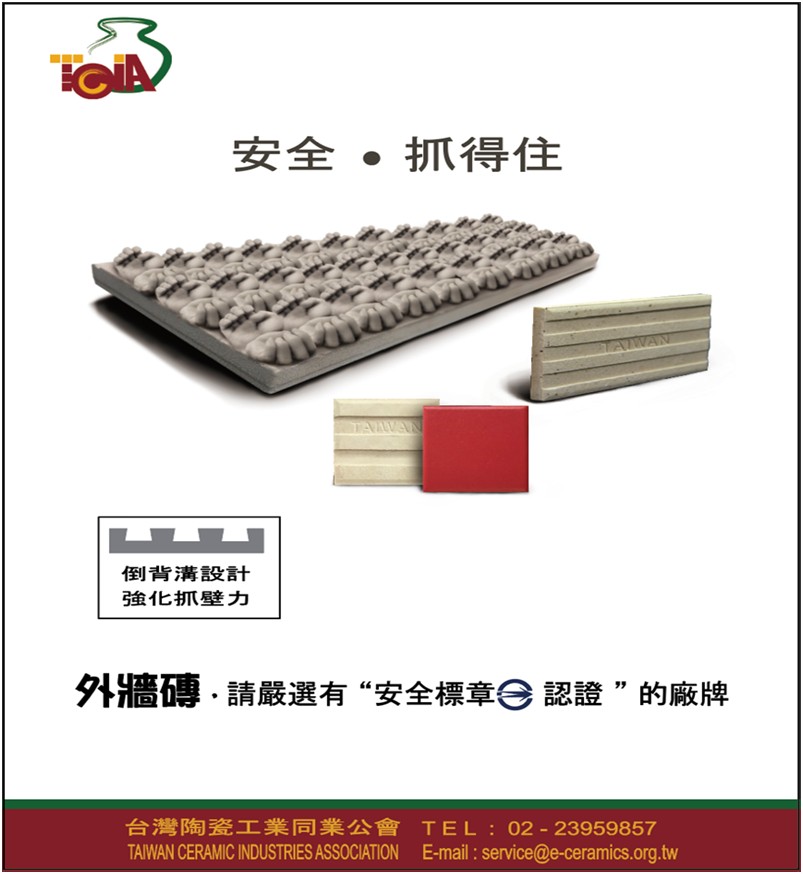

國產磁磚皆依循 CNS 國家標準,通過經濟部標準檢驗局「安全標章」認證。所有外牆磁磚(含馬賽克磚)背面均具「倒勾背溝設計」,透過試驗證明能大幅強化磁磚與牆面間的黏著抓壁力,搭配優質黏著劑與專業施工,安全性提升更有保障,能有效防止剝落風險。

永續建築的守護者

磁磚由天然土、礦、石組成,無毒、耐久、可回收再製,是最符合循環經濟理念的建材。其防火、防水、防霉、防污特性,使其成為建築外牆長期美觀與結構安全的雙重保證。在台灣高溫多雨、濕度大的氣候環境下,更展現出其卓越的穩定與防護能力。

當我們談論建築美學時,除了色彩與造型,更應看見那份深藏於結構背後的專業精神與安全責任。

安全,是所有設計與美感的基礎;而磁磚,正是這份安全最堅實的體現。

《住展雜誌》創立於1985年,是全台第一家房產媒體

擁有最豐富且即時的預售屋、新成屋資訊

以上文章未經授權,禁止擅自轉貼、節錄

官方網站:www.myhousing.com.tw

FB粉絲團:www.facebook.com/myhousingfan