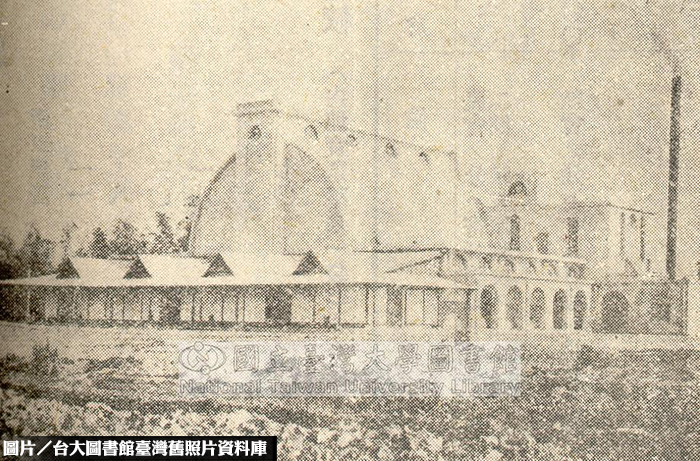

【住展房屋網/台北報導】就在三井倉庫遷移爭議持續延燒之時,我國日前又有一處史蹟蒙難,這次遭拆除毒手的是彰化已有近百年歷史的彰化市農會糧倉。農會以年久失修為由,與拆除糧倉改建觀光工廠;而當地文史團體搶救不及,如今百年史蹟成了斷垣殘壁,讓人不禁大嘆台灣文資保護觀念仍不及格。

其實當地文史工作者已在爭取糧倉登錄古蹟,但如同先前許多案例一樣;為避免登錄為文化資產後難已利用,所有權人便搶先一步毀壞史蹟。即便現在糧倉在事件鬧大後已暫列暫定古蹟保護;但破壞已難挽回,且暫定古蹟的護身符最長也只能護其一年周全。若後續僅列歷史建築,恐無助文資保護。諸如此類事件一而再、再而三的發生,難道沒有挽救的方法嗎?

住展房屋網企研室認為,我國輕忽文資、史蹟一再因開發需求而消失,很大的原因來自國人對自己家鄉過去發生過什麼事一知半解,以致國人普遍無法體會文化資產背後所象徵的歷史意義,進而忽略文資保存,讓一座座承載歷史重量的史蹟盡付灰燼。

『對黃河改道幾次瞭如指掌,卻對虎尾溪變遷一無所悉』,是近來本土文史工作者的感慨。過去數十年的歷史教育(不只是學校教育,還包含社會教育)鴻溝,即便現今本土化抬頭,仍難在短期間彌補。

而在多數國人不了解在地歷史軌跡的情況下談文資保護,很難引起社會共識,畢竟開發價值可用金錢量化,對民眾而言很好理解;但文史價值是一種感性累積,如果社會對歷史發展缺乏認知,這樣的感性價值便難以彰顯,因此若要從根本挽救文化資產的困境,就必需讓國人充分理解文資史蹟背後的歷史意義;而這樣的大工程,得由歷史教育的轉型正義做起。

現今轉型正義的推動,已是朝野共識,且隨著相關法案的修訂,未來將有更多史料可發掘利用。而這些史料,不僅能填補台灣歷史漏洞,也能為我國的文化資產挹注更豐富的歷史意涵,並透過這些知識的普及,使文資的歷史價值深植人心,讓文資保護不再只是少數人的事。如此一來,台灣的文化資產才不會被開發利益一掃而空。

【更多精采內容請上《住展房屋網》官網www.myhousing.com.tw;《住展房屋網》官方粉絲團https://www.facebook.com/myhousingfan。未經授權,請勿轉載】