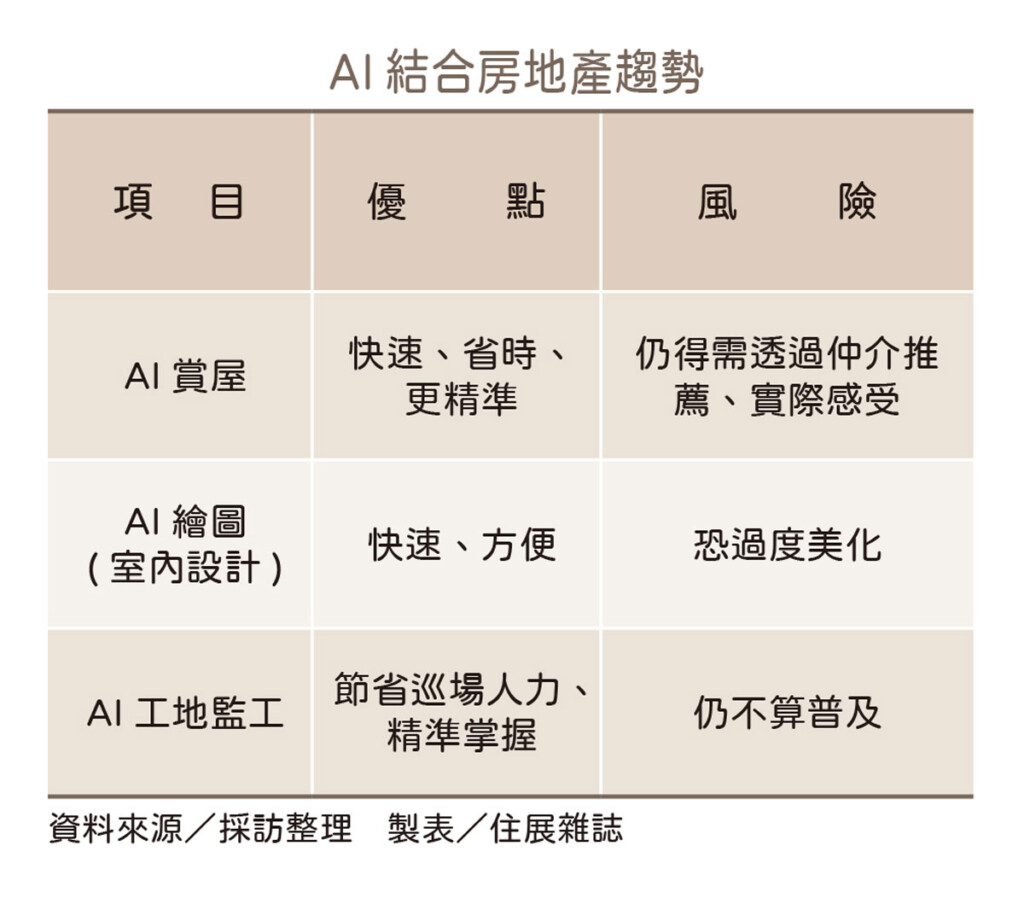

從居家裝修設計、工地現場管理,到不動產買賣媒合,AI的應用正全面進入房地產場域, 然而,這場由科技引領的效率革命,表面上看起來似乎百利無一害,但專家提醒,AI雖然是「加速器」,但過度仰賴之下,也可能掩蓋本質問題,反而讓消費者取得錯誤資訊,成為「美化陷阱」。

文/翁嘉妤 圖/FREEPIK

買房乃是人生大事,對大多數人來說,可能是一輩子中最大筆開銷,同時也是最複雜的選擇之一,過去就曾發生不少買房小白「買了房後悔」的案例,「房仲和消費者的配對問題,不只是話語不清,更多是需求說不出來,例如客戶說要陽光好的房子,但到底是想要大面窗、低樓層或是西曬,可能連他自己也說不明白。」

信義房屋AI應用發展部協理張玄江一語道破民眾賞屋的痛點,因此有不少房仲業隨著這波數位轉型浪潮推進,將「賞屋」這件事從實體現場,進化為線上沉浸式體驗。

AI降溝通成本 精準掌握喜好

「利用民眾平時滑手機的習慣、瀏覽過的物件納入演算法,當他們在網頁上停留某個空間較久、點擊特定家具風格較頻繁,系統就能即時記錄並推薦相似物件,讓配案效率大幅提升。」張玄江表示,該AI配案系統,會根據消費者在官網上的點擊、瀏覽、收藏行為,建立屬於每個客戶的「需求輪廓」,並推薦匹配度較高的物件,讓房仲能夠跳脫人工記憶限制,更快抓住客戶興趣。

此外,內部更結合AI與賞屋服務,除了打造720度環景導覽、3D風格模擬,讓潛在買家在家即可走進物件中,自由切換空間視角和裝潢樣式,模擬出裝修後的居家感受。「根據內部觀察,有導入這項功能的物件,成交時間明顯縮短,曝光量也更高,甚至在過去房仲得猜客戶在想什麼,結合AI後,透過數據資料就可分析出客戶的喜好。」

張玄江認為,科技工具不只是補足疫情期間的看屋斷層,更逐漸成為買方習慣的一部分,且自系統上線後,客戶主動預約帶看的比例顯著提高,不只網站瀏覽數提高一.七倍,線上預約看屋也增加二.四倍,成交速度更是加快一.二倍,成效明顯提升,對於房仲業者來說,這不僅優化銷售流程,也讓帶看的命中率更高,減少來回奔波與無效溝通的情況。

AI模擬窗景光 預售屋具體化

不僅中古屋與成屋市場逐漸導入AI賞屋系統,預售屋接待中心也開始嘗試運用AI進行「情境式導覽」,補足實體樣品屋無法展示的細節。比如在接待中心設置沉浸式螢幕或擴增實境設備,模擬買家未來實際入住時所見的窗景、採光與通風狀況。

舉例來說,若買方選擇的樓層較低,AI便可根據建案地點與鄰近建物位置,即時計算遮蔽程度與光照變化,且部分建案還能模擬早晚不同時段的景觀與光線強度,讓買家更有「住進去的感覺」,甚至進一步搭配擴增實境(AR)設備,讓看屋者可透過平板或頭戴裝置,自行探索樣品屋之外的空間變化,使銷售人員能更精準引導,強化情感連結和購屋想像。

事實上不只是台灣,AI賞屋的應用在國際市場也正蓬勃發展,例如美國結合AI空間掃描和消費者偏好技術,讓買家可以快速生成個人化的看屋清單,甚至可根據使用者歷史點擊資料,主動推薦未來可能感興趣的房型與區域。

另外日本也有虛擬賞屋平台,可根據居住者的生活習慣和動線偏好,調整空間規劃與家具配置,讓買家更像是在參與設計,受到重視生活風格與動線規劃的日本家庭青睞。

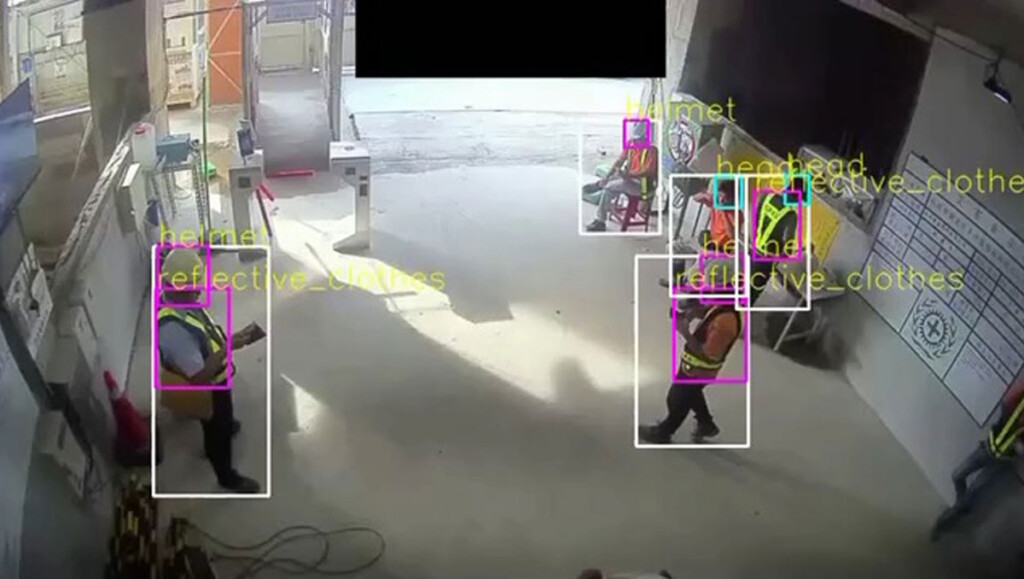

影像辨識工安 省下人工巡場

除了賞屋,AI也正進入營建工地現場,「過去工安意外頻傳,若能結合AI做到強化施工安全與管理效率,何樂不為?」瑞艾科技總經理葉泉亨表示,目前AI拓展至建築工地,包含影像辨識系統和穿戴裝置的結合,協助工地進行遠端監控,從工人行為管理、安全設備識別,到火警即時預警,全都自動化完成。

「我們會在電梯井或高風險區設電子圍籬,工人靠近時蜂鳴器會響。」葉泉亨說明,目前AI可辨識工人是否穿戴安全帽、反光背心,若違規即刻截圖存證,連時間與地點都會自動標記,不僅省去人工巡場時間,也強化責任歸屬。

在缺工嚴重、人力調度困難的情況下,AI成為現場監管的最佳替補,「以前一位職安人員只能顧兩三個工地,現在能靠AI同步看十幾個,等於多了一組監控小隊。」葉泉亨說道。

此外,AI應用也延伸至居家設計領域,過去室內設計提案往往需要花費大量時間進行手繪或建模,現在只需輸入幾組關鍵字,AI便能快速輸出多張擬真空間圖像,「很多客戶說不清楚自己要什麼風格,有了AI生成的圖片,設計師可以馬上理解對方的喜好,也方便修正方向。」哲空間室內裝修公司總監吳宜哲表示,AI讓風格模擬的門檻降低,有助於業主更快聚焦想像,也讓溝通不再流於抽象,實際運用下來確實節省不少溝通成本。

AI美圖溝通快 恐掩蓋劣設計

然而,在方便快速的背後,卻也存在著一定程度的風險,「有些設計看起來很符合需求,但實際根本不可行。」吳宜哲舉例,客戶自行生成的AI圖,圖中將床擺放於大樑下方,也有客戶想在大樓裡挖池塘,甚至還希望打通樓板、打造日式天井,這些看似荒謬好笑的過程,實則反映出AI帶來的虛實混亂。

吳宜哲直言,AI圖像常忽略建築結構、安全法規與預算現實,若沒有專業設計師從旁把關,反而可能讓消費者誤信虛構的美好空間。

AI包裝過的家 實際潛藏危機

除了風格錯置,AI圖也可能讓消費者忽略施工細節,吳宜哲觀察到有些業者將AI視為行銷話術工具,報出極低預算、施工期短來吸引客戶,實際施工時卻跳過重要的基礎工程,像是牆面防水、磁磚更換與壁癌處理等,讓消費者以為省了預算,實則埋下後患。「常見狀況包含裝修半年後牆面發霉、天花板漏水,但等到問題浮現時,保固期早已結束,消費者求償無門。」

吳宜哲認為,雖然AI讓初步提案更快速,但最終仍需專業設計師協助客戶釐清需求與預算範圍,包含收納機能、動線配置、材質選用、氣候條件與通風採光,這些生活細節並非AI一張圖就能夠決定。

AI模擬太理想 恐與實際落差

除此之外,上述提到的AI賞屋技術,同樣也潛藏幾項不可忽視的風險,比如過度美化的3D模擬圖可能與實際落差甚大,尤其在中古屋市場,裝潢、結構與光線變化都可能存在差異。而另一方面則是AI若只根據使用者過去偏好,很容易形成演算法泡泡?,反而錯過本來可能接受、但尚未探索的物件風格。

張玄江坦言:「雖然技術在進步,但房子不像網購商品,終究還是需要現場感受。」AI能縮短前段過濾流程,但最終是否成交,仍需依賴人與人之間的溝通、信任與現場感受。從風格溝通、施工管理到買賣媒合,AI科技浪潮確實正在改變房地產的運作邏輯,且各階段的效率和精準度也都顯著提升,但也正因如此,更需要謹慎面對技術帶來的副作用,如室內設計的施工制度規範,抑或是房仲業最終仍須倚賴人工的經驗法則等。

面對AI席捲產業的趨勢,企業與從業者若能正確定位AI的角色,善用優勢、彌補限制,才能真正發揮技術的價值,科技的進步和專業的堅持,仍須並肩而行,才能讓這場看似便捷的革新,真正走向穩健體質。

《住展雜誌》創立於1985年,是全台第一家房產媒體

擁有最豐富且即時的預售屋、新成屋資訊

以上文章未經授權,禁止擅自轉貼、節錄

官方網站:www.myhousing.com.tw

FB粉絲團:www.facebook.com/myhousingfan