空間應該反映居住者的個性與生活方式,而不只是功能性的排列。──林泓宇

文/王奕淳 視覺/鍾宜珊 圖/引埠設計有限公司

制式規則讓感官遲鈍

曾經任職於國內知名建築師事務所、參與許多大型廠房規劃的林泓宇,在近乎苛求以便符合最高使用效率的標準化設計中,逐漸確立了自己嚮往的是專屬空間具備的那種獨特性。相較以大量人群為服務對象,他更希望能為單一個人創造一處獨一無二的空間。這份對於個體化空間的追求,正是他投身建築界後,一路以來的設計初衷。

並非只有工業廠房,林泓宇也認為現代都市的生活空間到處都充斥著標準化與機械化。這些四處可見的灰色方塊,讓在當中生活起居的人們長期以來,對於環境的變化逐漸麻木,不但多種感官變得遲鈍,更容易累積壓力。

他相信,每個人的需求都各自不一,對於空間、環境都有不同的直覺感受。這些感受是由無數細小而微妙的訊息堆疊而成,所以空間應該反映居住者的個性與生活方式,而不只是功能性的排列。

因此,當他在為客戶設計住宅時,首要任務便是仔細觀察周遭環境,並從使用者的角度出發,打造出真正符合其需求的空間。透過設計將光線、材質、氣味、溫度等這些細節融入空間之中,以此激發使用者的感官,讓人們可以找到自己真正喜歡的空間氛圍,並且發現日常生活中的各種美好。

不同感官媒介體現差異

本案設計靈感源自對於大自然的深厚情感。以中國園林為形象,林泓宇將自然與文人情懷互相結合,並且融入空間的設計當中,希望可以藉此創造一個可以完全屬於個人的空間。

在內部「宇宙」建成之後,接著便思考如何與外部環境形成有機聯繫。

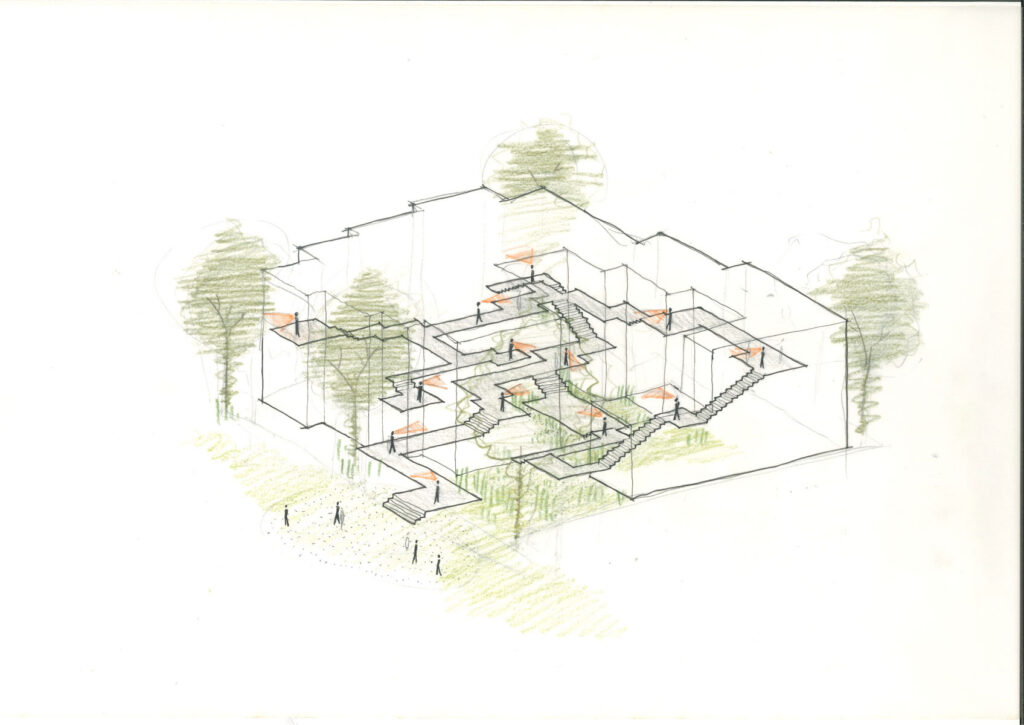

考量到基地所在區域的風勢強勁,加上社區圍牆具備穿透性等條件,若是量體集中且留設外院的配置,容易因為隱私性不足以及氣候變動差異,導致外院使用性低落,林泓宇的設計相較於社區內其他單棟別墅住宅的常見規劃,使用了回字型的建築配置。

藉由中庭留設,形成可融入各種生活情境使用的戶外空間,不僅能夠維持隱私,還能創造一個開放且實用的內院,進一步讓這樣的設計形成獨特的「內在宇宙」。

以「有限」創造「無限」

本案設計在不同空間之間巧妙地營造出「空」,基地以及配置形成的「框限」提供了各種創造「無限」的機會。運用各式曲折及障景,在動線的盡頭、端景等所有可視範圍之外,營造「看不見的地方」。

由於這些「看不見的地方」只存在於腦海中,所以能夠激發人們對其探索的慾望。跟隨慾望來到視線內的動線盡頭,每每又是由不同動線激發而生的想像,這樣的循環不斷進行,最終將轉化為一種豐富的經驗。

靠著環繞並貫穿其中的多變動線,林泓宇為一棟本質上靜止不動的建築物,創造了在其間不斷「迴、遊」的活動感。也因為回字型的錯落配置,讓整個建築單體在不同的視角中,呈現出簇群般碎化的樣貌,形成一種「部分自然、部分建築」的園林既視感。

粗糙的模板木紋面清水大牆,高低錯落地環繞在建築物四周,與白色礦物塗料的外牆形成鮮明對比。有時作為圍牆,有時則成為室內牆的一部分,這些牆面在這樣的空間中扮演著園林山、石的角色,既作為材質反差的對比,也作為生活中的「遠景」,指引視線在內外之間延伸交錯。

「迴、遊」與「觀、望」,透過這些感官經驗的注入,讓空間帶來一種有別於現代信息泛濫與規範化生活狀態的感覺;而每一個局部、細節延伸而來的經歷與積累,藉由層層堆疊建構出一個完整的場所感,也就是一種讓人們得以在這樣的空間中「主動感受」環境,並加以享受的全新生活方式。

《住展雜誌》創立於1985年,是全台第一家房產媒體

擁有最豐富且即時的預售屋、新成屋資訊

以上文章未經授權,禁止擅自轉貼、節錄

官方網站:www.myhousing.com.tw

FB粉絲團:www.facebook.com/myhousingfan