文/朱福山

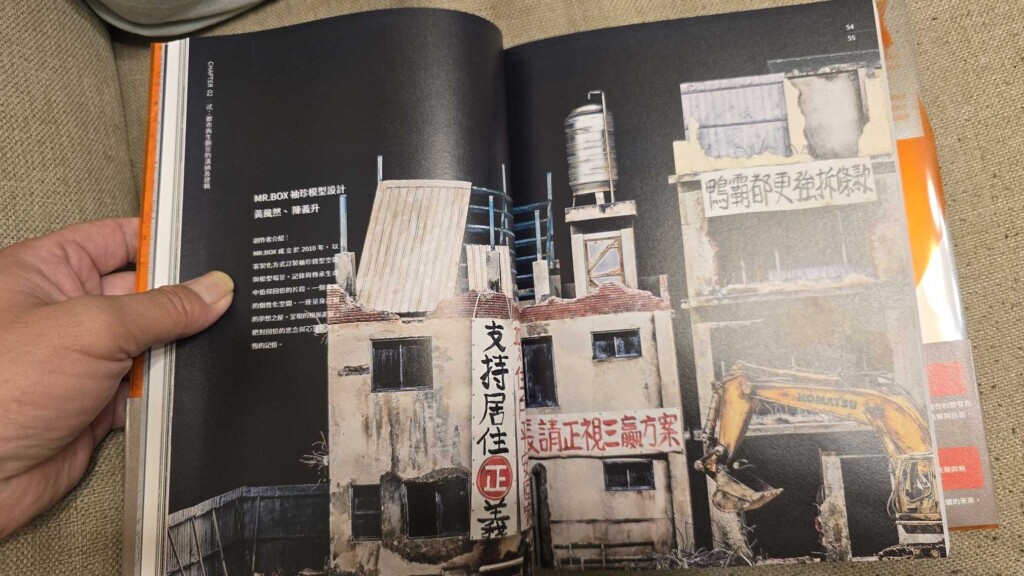

「我家老房子都更,只是想要1坪換1坪,這難道過份嗎?」這句看似無辜的疑問,卻是台灣都市更新政策20年來的縮影。

在一場〈1坪換1坪,是傳說中的神話故事?〉城市沙龍中,台北都市更新學會榮譽理事長蔡漢霖與都市更新研究發展基金會執行長麥怡安,面對現場民眾提問,從「公平與不公平」的爭論出發,掀開了都更制度的根本困境。

都市更新,不該只剩老屋重建

現場有民眾提問:「政府從未真正告訴我們——都市更新的核心價值到底是什麼?都市更新到底在更新什麼?甚至也沒有讓我們明白,整體的都市計畫方向是什麼。」

蔡漢霖回應時語氣堅定,他指出,都市更新並非單純的老屋整修或拆除重建,「那叫管理維護、老屋重建,與都市更新完全不同。」真正的都市更新,他認為應該是針對整體城市發展的規劃行為,而非個人房屋的改修工程。唯有設定明確的計畫與目標,政府才能合理決定獎勵或強制執行的依據。

若政策缺乏方向,獎勵機制便可能流於「撒糖式」操作,只知道一味加碼,卻未必能解決核心問題。「沒有方向的獎勵,終將讓制度失焦。」他語氣平和,卻帶著警示意味。

沒有上位計畫,談公平只是空話

目前台灣的都市更新仍多停留在「老屋重建」的層次,缺乏城市層級的整體願景與整合規劃。「沒有上位計畫,就沒有正當性;沒有公益性,就沒有公信力。」

他進一步說明,現行《都市更新條例》雖規定八成同意即可強制執行權利變換,但多年來始終缺乏明確的公益判斷標準,也因此常引發爭議,也無法真正「依法推動」,若都更的目的真為公共安全,就必須同步建立完善的配套措施。

台灣都市更新的停滯,並非源於技術困難,而是欠缺社會整體的價值共識。

都更不是補償,而是責任與公共機制

購買房屋,本來就應該要有承擔維護修繕成本的心理準備。台灣長期以來欠缺屋主自主維護與修繕的文化,若因擔心安全問題而不斷透過獎勵重建來解套,反而容易模糊責任界線。房屋維護原本就是屋主應盡的義務,都市更新則應被視為配合城市發展、促進整體環境改善的公共機制,而非彌補個別失修的手段。

因此,所謂的「公平」應建立在條件差異的理解之上——哪些地段與建物符合都市發展目標、哪些則不在此範圍,這並非不公平,而是規劃上的必要取捨。唯有政府明確描繪城市藍圖,社會才能據此判斷,誰該被獎勵、誰需要被引導。

公益性與公信力的雙重落差

台灣都市更新的挑戰之一,在於「公」與「私」之間的界線模糊。政府在推動上常缺乏明確的公益依據,而民間也尚未形成自律維護的文化。這使得部分民眾認為「磁磚掉下來,政府應該協助」,卻忽略了那是自己住宅的責任所在。

長期以來,不斷大力對促進都市更新祭出的容積獎勵讓居民逐漸習慣等待政府介入,房屋狀況劣化後拆除重建幾乎成了唯一手段,房屋維護的觀念相對薄弱。蔡漢霖建議,應建立修繕基金制度,讓社區平時就能提列維修經費,以延長建物壽命、減少公共風險。「老屋一天天老,政府再多獎勵也追不上時間。」

從「給多少」到「為什麼給」

蔡漢霖進一步指出,容積獎勵的問題不在於「給多少」,而在於「為什麼給」。他舉例:「防災都更加3成,下一步會不會變5成、再來變1倍?終點在哪?」

「現行的都市更新獎勵制度不但對社會造成許多嚴重的負面影響,更重要的是它只能滿足少數高房價地區老屋的改建需求,大多數人民眾依然等不到期待中的一坪換一坪。」

當獎勵缺乏明確原則,政策就容易失去平衡。

他強調,都市更新的重點不在於讓每個人都獲利,而是讓城市更安全、更有未來。麥怡安也補充,政策應回歸都市整體發展的層次,而非僅停留在老屋翻新的思維。

蔡漢霖最後提出3項改革建議方向。第1,建立統一的補助辦法與獎勵手段,讓高房價區與低房價區都能在公平機制下推動更新;第2,將容積獎勵與公益回饋綁定,使政策不再只服務特定區域;最後,讓住戶回歸責任,「別再等建商來敲門,先從鄰里溝通開始」。

一坪換一坪的反思

都市更新,不該只是換房子的遊戲,而應是重新定義城市樣貌的契機。

「一坪換一坪」終究只是表面的換算,真正值得追求的,是讓城市更安全、更有秩序,也更具尊嚴。

在對談最後,蔡漢霖語氣理性卻帶著一絲焦慮地提醒:「容積獎勵不能一直加、一直給。拉遠來看,30年也不過是一眨眼的時間,即使眼前僥倖協助了少數老屋得以順利改建,以後怎麼辦?後代子孫怎麼辦?」

他的一句話,道出了政策背後的世代隱憂——容積獎勵應該有界限、不能無止盡加碼。當下的城市更新,不只是老屋重建的議題,更是關乎責任分配與城市永續的考驗。

延伸閱讀》

1坪換1坪,可行嗎?

與生命對賭的一場博弈,有房小白的老屋重建必備攻略

都更到房地都不見了?常見都更危老7大合建契約爭議

《住展雜誌》創立於1985年,是全台第一家房產媒體

擁有最豐富且即時的預售屋、新成屋資訊

以上文章未經授權,禁止擅自轉貼、節錄

官方網站:www.myhousing.com.tw

FB粉絲團:www.facebook.com/myhousingfan